植え付けには、「水ぎめ」と「土ぎめ」があります。最近では「水ぎめ」が一般的になってきました。「水ぎめ」というのは、植え穴に半分くらい土を埋め戻した状態で水をたっぷりと加えて汁粉状にして、苗木を前後左右にゆすり、根鉢に水を吸収させる方法です。水が引いたら残りの土を戻し、さらに十分に注ぎ入れてから水鉢を作ります。

マツ類など乾燥を好む樹種やコブシ、モクレンなど細根がすくないもの、ツツジやシャクナゲなどヒゲ根の多いものは「土ぎめ」で植えてから、十分に上水を与えるようにします。

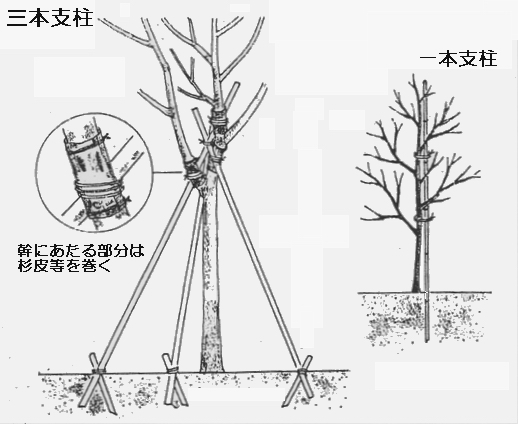

植え付け後、風などによる倒伏を避けるため、唐竹3本支柱を行います。目通り周6cm以上の植え付けをする場合は、幹巻き養生を行うと良いです。

| 水はけが良すぎる場合 |

|

|---|---|

| 水はけが悪い場合 |

|

庭木が正常に生育するには、土の中に酸素が20%前後含まれていることが理想とされています。土中の構造が団粒構造であると、降雨の際に旧い酸素や老化成分が下層に押し出されるとともに、新しい水分と酸素が供給され、根の発達が促進されます。また、団粒構造のほうが施肥の効果が大きく、単粒構造では施肥の効果も薄くなります。このようなことから、樹木を植え付ける際には、その場所の土壌がどのような状態かを見極め、それに応じた土壌改良が重要になってきます。