| 前年に伸びた枝に 花を咲かせる種類 |

ハナミズキ、サクラ類、コブシ、ツツジ類、フジ、ボケ、ウメ、ツバキ類、ボタン、モクレン、ライラック、ロウバイ、レンギョウ、シャクナゲ、オウバイなど |

|---|---|

| 今年の春から伸びた枝に 花を咲かせる種類 |

サルスベリ、ハギ、ノウゼンカズラ、バラ、ザクロ、ウメモドキ、ニセアカシア、ブットレア、ギョリュウ、クチナシ、ピラカンサなど |

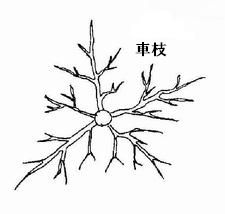

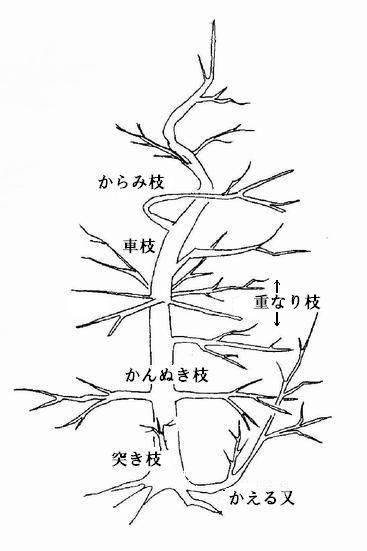

忌み枝とは、交差枝、逆行枝、胴吹き枝、立ち枝、下垂枝、地際から出てくるヒコバエなど、そのまま放置しておくと著しく樹形を乱す枝や、他の枝の生育を阻害する枝を言います。

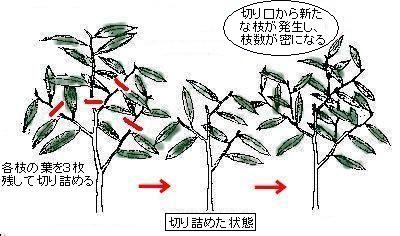

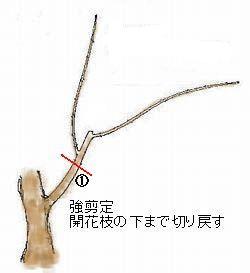

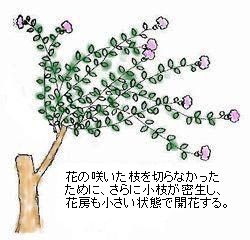

庭木の剪定を行なう際、コンパクトにまとめるために伸びた枝先だけを切ってしまいがちですが、樹木には頂芽優勢という原理があり、頂部のみを剪定し続けていると先端にばかり枝が集中して中間以降の枝は弱ってきてしまい、全体的にバランスの悪い姿になってしまいます。剪定を行なう際は、頂部の枝は強く切るか、間引くなどして樹の内部にまで日光が降り注ぐようにし、ふところからも良い枝が芽吹くようにすることが大事です。

また、間引き剪定を行なうことにより、風の通りもよくなり、病害虫の防除にも良い効果があります。

| 樹種 | 花芽分化期 | 花芽の位置 | 開花期 |

|---|---|---|---|

| サクラ | 6月下旬~8月上旬 | 側芽 | 4月上旬~中旬 |

| ウメ | 7月上旬~8月中旬 | 側芽 | 1月中旬~3月中旬 |

| アジサイ | 10月上旬~下旬 | 頂芽 | 6月上旬~7月中旬 |

| カイドウ | 7月中旬 | 側芽 | 4月上旬~下旬 |

| クチナシ | 7月中旬~9月上旬 | 頂芽 | 5月下旬~7月上旬 |

| コデマリ | 9月上旬~10月下旬 | 側芽 | 4月下旬~5月上旬 |

| サザンカ | 6月中旬~下旬 | 頂芽 | 11月上旬~1月中旬 |

| ザクロ | 4月中旬 | 頂芽、側芽 | 5月下旬~6月中旬 |

| サツキ | 6月下旬~8月上旬 | 頂芽 | 4月下旬~6月中旬 |

| サルスベリ | 4月下旬 | 頂芽 | 8月上旬~9月下旬 |

| サンシュウ | 6月上旬 | 側芽 | 2月下旬~4月上旬 |

| シャクナゲ | 7月上旬~中旬 | 頂芽 | 5月上旬~6月中旬 |

| ジンチョウゲ | 7月上旬 | 頂芽 | 3月中旬~4月中旬 |

| ツツジ | 6月中旬~8月中旬 | 頂芽 | 4月上旬~6月中旬 |

| ツバキ | 6月上旬~7月上旬 | 頂芽 | 11月中旬~4月下旬 |

| ドウダンツツジ | 8月上旬~中旬 | 頂芽、側芽 | 3月中旬~4月下旬 |

| ニワウメ | 8月中旬 | 側芽 | 3月下旬~4月下旬 |

| ハクチョウゲ | 3月下旬~4月上旬 | 頂芽 | 5月上旬~7月上旬 |

| ハクモクレン | 5月上旬~中旬 | 頂芽 | 3月中旬~4月上旬 |

| ハナズオウ | 7月上旬 | 側芽 | 4月上旬~5月下旬 |

| フジ | 6月中旬~下旬 | 頂部の側芽 | 4月上旬~5月下旬 |

| ボケ | 8月下旬~9月上旬 | 側芽 | 3月下旬~4月下旬 |

| ボタン | 7月下旬~8月下旬 | 頂芽 | 4月下旬~5月下旬 |

| ハナミズキ | 6月中旬 | 側芽 | 4月中旬~5月中旬 |

| ムクゲ | 5月下旬 | 側芽 | 7月上旬~9月中旬 |

| キンモクセイ | 5月中旬~6月中旬 | 側芽 | 9月下旬~10月下旬 |

| モモ | 8月上旬~中旬 | 側芽 | 3月下旬~4月中旬 |

| ユキヤナギ | 9月上旬~10月上旬 | 側芽 | 3月下旬~4月中旬 |

| ライラック | 7月中旬~8月上旬 | 頂部の側芽 | 頂部の側芽 |

冬の間の薬剤散布は、越冬している病気や害虫を駆除するために行います。

| 病気 | ウドンコ病(芽の付近で菌糸)、赤星病(ビャクシン類に胞子)、縮葉病(芽の中で菌糸)、炭そ病(枝や芽でカビ)、黒星病(枝で菌糸) |

|---|---|

| 害虫 | アブラムシ(卵など)、カイガラムシ(成虫)、ミノムシ(成虫)、イラガ(卵)、シャクトリムシ(成虫)、ハダニ(成虫、卵)、オビカレハ(卵)、ドクガ(卵)、コガネムシ(幼虫)、マツケムシ(幼虫)、アメリカシロヒトリ(サナギ) |

冬期消毒(1月下旬~3月上旬)に使用する薬剤は、マシン油乳剤と石灰硫黄合剤の2つがあります。

マシン油乳剤は、カイガラムシやアブラムシの卵、ハダニなどの害虫の駆除に用いられます。落葉樹に使用する場合は、20~30倍、常緑樹に使用する場合は30~50倍に薄めたものを使用します。石灰硫黄合剤は、殺虫、殺菌の両方に効果があり、10~20倍に薄めたものを使用します。それほど大きくない樹木でしたら、噴霧器で散布するよりもハケで直接塗るほうが散布液が飛散しないので、手間がかかりません。

いずれの薬剤も、冬期散布の場合、気温が10℃以下で安定している時期に行いますので、1~3月上旬には済ませておきましょう。

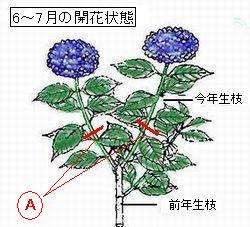

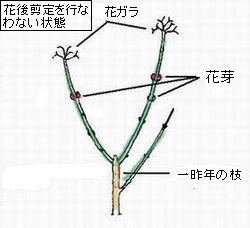

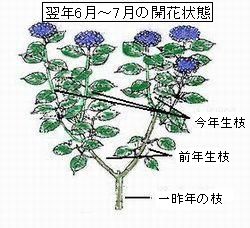

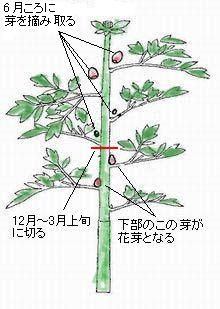

アジサイの仲間は、新しい枝の頂部に花芽をつける習性があります。その芽が翌年に伸びて、その先に開花します。したがって、花後の剪定を行わずに放任していた場合、年々花の位置が高くなりますので、コンパクトな樹形を楽しみたいのであれば、花後の剪定を行なう必要があります。